自分の教育観について書いておこうと思います。一言でいうと、「子どもの力を信じる」ということです。言うのは簡単ですが、15年以上小学校の教員として実践を重ねていても、まだまだ全然できていないというのが正直なところです。しかし迷ったり、悩んだりした際には常に「子どもには力がある」という信念に立ち返るようにしています。今の教育観は全く上手くいかなかった教員1年目や、その後の子どもたちとの関わりから子どもたちに教えてもらったものです。その経緯を少し綴っていきたいと思います。

全く上手くいかなかった教員1年目

事前に自分なりに準備をして臨んだ教員1年目でしたが、全く上手くいきませんでした。当時の子どもたちには、本当に申し訳なかったという気持ちです。約20年間の金融業界での経験は、全く役に立ちませんでした。情けないことに当時は「何が問題なのかが分からない」という状態だったと思います。

金融業界で働いていたときは、プロとして自分なりにアンテナが働き、「ここは危なそうだな」ということが経験から分かり、直感というか、ちょっとした数字の並び方ひとつで「あれ、なんかおかしいな」と察知していました。しかし当たり前ですが、未経験の教員という仕事では何のアンテナも働かず、子どもたちがどんどん落ち着かなくなっていきました。

民間企業での経験を教育に活かす、という言葉はよく聞きますが、学級担任をするということは、そういった経験とは全く違うスキルを必要とします。子どものちょっとしたサインを見逃さないこと、学級を統率し、学習規律を確立し、子どもたちが安心して過ごせるようにするためには微細な技術がたくさん存在します。事前に自分なりにそういった技術を学んでいたつもりでしたが、実際にやってみることと机上で学んだことは全く違いました。

しかし、1年目上手くいかなかった経験が、真剣に自分の教育の軸について深く考えるきっかけとなり、私の教師としての教育観を形作ってくれたと思います。

子どもの力を信じること

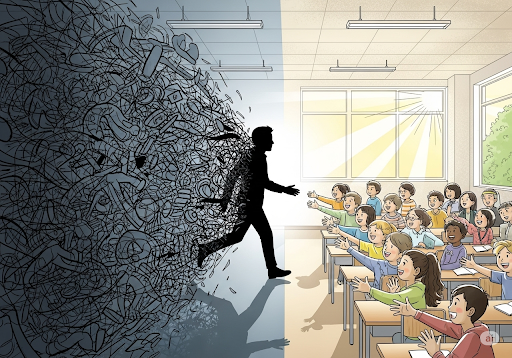

授業が上手くいかなくても子どものせいにしないこと。子どもの力を信じて委ねること。今思うと授業力以前の自分の教師としての在り方を1年目に問われた気がしています。そのような「子どもの力を信じる」という教育観をもとに自分の授業づくりを考えたとき、プロジェクトベースの探究的な学びを自然と志向するようになりました。

2年目は2年生を担任し、生活科の授業で、サツマイモを植えて、育てて、収穫しました。そのサツマイモを題材に、子どもたちの力を信じ、子どもたちと一緒に単元を作りました。劇をつくって上演したり、保護者の方々と一緒に料理をして味わったり、つるでリースを作ったりと、活動は多岐にわたりました。

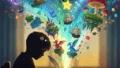

子どもたちが自ら興味を持ち、五感を使って学んでいく。子どもの力を信じることがスタートとなり、その中で子どもたちが学びやすいように場を整えたり、子どもの気づきをより高次元の学びになるよう支援したりすることに少しずつ意識が向くようになりました。

教育観をどう実践で具現化するか~①探究的な学びへの挑戦

外資系企業で働いていたときに、英語を使ったコミュニケーションに非常に苦労をしました。この経験から「子どもたちには国語力をしっかり身に付けて欲しい」と考えています。英語力ももちろん大切なのですが、いくら英語環境で仕事をしていても、実際に論理的に考えたり、感じたことを言語化したりするのは日本語で行っているということです。仕事で使う英語力はあくまでその国語力を土台として成り立っており、英語力の前に、語彙や表現力、読解力、作文力など日本語能力の習得が最も大事だと考えています。

具体的にどのように言葉の力を育む授業をしていくかですが、「伝えたい」という思いがあってこそ言葉の力が伸びていくと考えています。伝えたいという思いを作るためにプロジェクトベースの、探究的な学びの場を大切にしています。教科書はもちろん使いますが、今でも子どもたちが伝えたいという思いをもてるような探究的な学びの場づくり、単元づくりを考えながら、実践を重ねています。

教育観をどう実践で具現化するか~②英語の学び直し

教員になってから全く英語を使わなくなったのですが、令和6年に英語学習を再開しました。その理由の1つとして、英語を学ぶことを通して、国語が苦手な子どもの気持ちを理解するとともに、国語力向上のための学習法研究のためでもありました。15年ぶりに英語に触れ、過去問を1回やり2024年にTOEICを受験、結果は945点でした。同年英検1級にも挑戦しましたがあえなく玉砕。英検対策をして翌年2025年に英検1級に合格しました。AIを使って英会話が可能だということを発見するなど、自分が語学を学ぶことで、子どもたちが言葉の力を伸ばしていくヒントを見つけることができたなど、教える立場の人間が、実際に何かを学ぶ過程にいることは、子どもたちの学びを支援する上で大きな意義があると考えています。

教育観をどう実践で具現化するか~③学習が続くために必要なこと

学習が続くためには納得感がある学習への意味づけが必要です。最もよい方法は子どもたちが学びの内容や方法などを自己選択・自己決定することです。教師としては子どもがどのような選択をしてもきちんと学びとなるよう、道筋を整えたり、学習内容に漏れがないようガイドしたりすることが主な支援になります。

例えば小学校の社会科では、5年生で日本の工業生産について学びますが、その中で「技術革新」が人々の暮らしや産業にどう影響してきたかについて学習します。しかし、教師が「技術革新とはこういうものだ」と講義形式で説明するだけでは、子どもたちはその概念を本当に理解することはできません。子どもたちが様々な具体的な事例を調べたり、専門家にインタビューしたり、実際に自分たちで活動するといったことを通して、初めて抽象的な概念へとたどり着くことが可能となります。

教師の仕事は、その学びを促す「橋渡し役」です。決して、概念を一方的に説明したり、具体的な事例を暗記させたりすることではありません。探究的な学びは子どもたちが自ら意味を見出し、学びを深めていくための最適な方法だと考えています。

教育観をどう実践で具現化するか~④問いの階層を教師が把握しておく

探究的な学びというと、課外活動など「活動」がセットで語られることが多いです。もちろん、そのような活動は探究を進める上で大切な要素ですが、探究的な学びを駆動するのは子どもたちの「問い」です。少し専門的な話になってしまいますが、このとき抽象度の違いによって教師が階層の異なる問いを把握しておくことが大切だと考えています。

多くの子どもは、具体的な事柄から小さな問いを持ち、それを追究する中で、やがて大きな問いにたどり着きます。ここで指導者に求められるのは、子どもたちが小さな問いを追究してそれを解決して満足するのではなく、その問いを解決したことにより得られた高次元の抽象的な「概念」を教師側がしっかりと価値づけることです。

例えば、社会科の授業で、子どもたちが地域の工場見学から「なぜこの工場はここに建っているの?」という小さな問いを持ったとします。教師は、その問いの先にある「地場産業」「技術革新」「都市と地方の関係」といった抽象的な概念まで見通し、子どもたちの学びをそこに繋げられるよう授業を組み立てます。逆に子どもが大きな問いを解決する方法に戸惑っている場合は、一緒に解決するための小さな問いについて考える、といった支援を行います。

教育観をどう実践で具現化するか~⑤「深い学び」とは、概念を獲得すること

「深い学び」とはこの汎用可能な高次の抽象的な概念を獲得することですが、実際の教育現場では、二つの極端な授業が多く見られます。一つは教科書をなぞるだけの授業で、具体的な事柄を暗記させ、理解度をテストで測るだけの授業です。もう一つは活動が目的化する授業で、問いをもって探究はするものの、活動で終わってしまい、高次の概念を獲得するまでに至らない、いわゆる「這いまわる活動主義」に陥った授業です。

子どもたちの持つ問いや活動を大切にしながらも、その先にある「掴ませたい概念」を明確にもち、子どもたち自身が問いを追究していく過程で、自らその概念にたどり着く道筋をつくるように支援するよう心がけて授業づくりをしています。

コメント