子どもたちが人生を生き抜く上で、小学校時代に身に付けるべき力とは何でしょうか。小学校という時期は、単に知識を詰め込むためだけの時間ではありません。それは、将来、子どもたちがどんな困難に直面しても、自分らしく、そしてたくましく生きていくための「土台」を築く、非常に大切な6年間です。

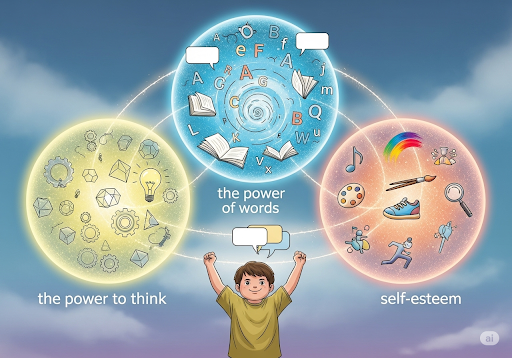

その土台を築く上で、特に重視してほしいと私が考えるのは、次の3つの力です。

- 「考える力」

- 「言葉の力」

- 「自己肯定感」

これらは一見、バラバラの能力に見えるかもしれません。しかし、これらは密接に絡み合い、互いを高め合うことで、子どもたちの未来をより豊かなものにしてくれます。

第1章:あらゆる可能性を広げる「考える力」

まず、何よりも大切にしてほしいのが「考える力」です。

これは、単に算数の問題を解いたり、論理的な思考を巡らせたりする力だけではありません。それは、答えが一つではない社会で、自分なりの「最適解」を見つけ出し、行動するための総合的な能力です。

考える力の土台は「豊かな体験」

では、この「考える力」はどのように育まれるのでしょうか?その土台となるのは、多様な体験です。

- 友達との遊び:公園で鬼ごっこをして汗を流す。友人と喧嘩をして仲直りをする。そうした何気ない日常の交流の中で、子どもたちは他者の感情を読み取り、自分の気持ちを伝え、人間関係を築くための「考える力」を磨いていきます。

- 読書や漫画、映画鑑賞:本や漫画、映画は、子どもたちに現実とは異なる様々な世界を見せてくれます。登場人物の感情や決断を追体験することは、人間への深い理解に繋がり、自分の人生における様々な選択肢について、思考を巡らせるきっかけとなります。

- 様々な趣味や活動:料理や工作、スポーツ、プログラミングなど、どんな活動でも構いません。五感を使い、手を動かし、試行錯誤する中で、子どもたちは「どうすればもっとうまくいくか?」という問いを常に自分に投げかけ、考えることを習慣化していきます。

まずは子どもたちに「考える素材」となる多様な体験をさせてあげましょう。その一つひとつの経験が、複雑な社会を生き抜くための土台となってくれるはずです。

第2章:感情も思考も豊かにする「言葉の力」

人間は、言葉を使って物事を考えます。したがって、言葉の力が豊かになるほど、思考の幅も深みも増していきます。

1. 自己表現のツールとしての言葉

自分の感情や考えを正確に表現することは、他者と円滑な人間関係を築く上で欠かせません。

- 「キモい」「うざい」といった一言で片付けず、「どうしてそのように感じたのか」「何が不快だったのか」を自分の言葉で表現できる力。

- 「やばい」の一言で済ませるのではなく、「心が震えるほど感動した」「驚きと興奮が入り混じっている」と、より的確な言葉で表現できる力。

こうした力を養うことは、子どもが自分の感情を客観的に捉え、適切にコントロールする「感情のメタ認知」にもつながります。自分の感情にぴったり合う言葉を見つけられたとき、子どもは自分自身をより深く理解し、表現する喜びを知ることができるでしょう。

2. 考える力を鍛える「読む力」と「書く力」

言葉の力を育む上で、「読む力(読解力)」と「書く力」は欠かせません。

- 読む力:文章を正確に読み解く力は、将来どのような道に進むにしても必要不可欠な能力です。読書は、単に受験対策のためだけでなく、語彙力を増やし、論理的な文章の構造を自然と身につける上で最も効果的な方法です。

- 書く力:書くという行為は、頭の中にある考えを整理し、論理的に組み立てる作業です。書くことが苦手な子は、「考える」ことも苦手な場合があります。逆に、書く経験を重ねることで、自分の思考が整理され、より深く考えることができるようになります。

まずは、子どもたちが「楽しい」と感じる本や文章から読み始めさせてあげましょう。そして、日記やお手紙、物語を書くなど、アウトプットする機会を設けてあげてください。

3. 相手と心を通わせる「聞く力」と「話す力」

言葉は、表現するだけでなく、相手と心を通わせるための道具でもあります。

- 聞く力:相手の話を最後までしっかり聞き、その意図を正確に理解する力は、人間関係を築く上で最も重要な能力の一つです。聞く力がなければ、建設的な対話は生まれません。

- 話す力:自分の考えを、相手の話を踏まえた上で、論理的に伝える力です。人前で話すことは、場数を踏むことで自然と慣れていきます。小学校のうちは「みんなの前で話す経験」をたくさん積ませてあげることが大切です。

第3章:どんな困難も乗り越える「自己肯定感」

そして最後に、どんな状況でも子どもたちが幸せに生きていくための最も大切な力、それが「自己肯定感」です。

自己肯定感とは、「ありのままの自分を良いと思える感覚」であり、「自分は生きていていいんだ」「自分ならきっと大丈夫だ」と、根拠のない自信を持てる力でもあります。

ペーパーテストだけが知能じゃない!

自己肯定感を育む上で、私たちがまず理解しておくべきは、人間の知能は多岐にわたるということです。

ハーバード大学のハワード・ガードナー博士が提唱した「多重知能理論(Multiple Intelligences)」によると、人間の知能は、学校のペーパーテストで測られる言語的知能や論理・数学的知能だけでなく、以下のような様々な種類に分類されます。

- 言語的知能:言葉を巧みに使い、思考や表現をする力(作家、弁護士)

- 論理・数学的知能:論理的に物事を考え、問題を解決する力(科学者、プログラマー)

- 空間的知能:空間を認識し、イメージする力(建築家、画家)

- 身体・運動的知能:体を巧みに操る力(ダンサー、スポーツ選手)

- 音楽的知能:音やリズムを感知する力(音楽家)

- 対人的知能:他者の感情や意図を理解する力(教師、カウンセラー)

- 内省的知能:自己の感情や思考を深く理解する力(哲学者)

- 博物的知能:自然や動植物に親しむ力(生物学者、庭師)

テストの点数や偏差値といった、ごく一部の知能だけを評価の基準にしてしまうと、子どもたちは「自分はダメだ」と自己肯定感を下げてしまう可能性があります。

子どもたちが持つ多様な才能や個性を認め、伸ばしてあげること。それが、彼らがどんな環境でも、自分らしく生き生きと生きていくための土台となります。

自己肯定感を高める「自己選択・自己決定」

自己肯定感を高める上で最も重要なことは、子どもたちに「人生のオーナーシップ」を持たせることです。

- 「自分で選んだ」という感覚

- 「自分で決めた」という実感

この経験の積み重ねが、「自分の人生は自分でコントロールできる」という自信を生み、「どんな状況でもなんとかなる」という根拠のない自信、つまりは高い自己肯定感に繋がります。

小さなことでも構いません。今日着る服、夕飯のメニュー、休日に行く場所。子どもに選択肢を与え、最終的には自分で決定させてみましょう。

小学校時代に身につけるべき3つの力、「考える力」「言葉の力」「自己肯定感」。これらはすべて、子どもたちがこれから出会うであろう多様な社会を、幸せに、そしてたくましく生き抜くための「羅針盤」となります。

コメント