今回は、学校教育の中でも特に奥が深いテーマ、「道徳」についてお話ししたいと思います。

小学校の道徳の授業というと、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか?

私自身、子ども時代の道徳の時間は、正直、退屈でした。「思いやり」「正義」「きまり」といったテーマについて、先生が用意した読み物教材を読み、先生の期待する「正解」を誰かが言って、それで終わり。そんな、答えの決まった授業だった記憶があります。「どうせ先生は、こんな答えを求めているんでしょ」と、心はすっかり冷めてしまっていました。

もちろん、善悪の区別や、社会のルールを学ぶことはとても大切です。しかし、道徳とは、本当にそれだけで終わるものなのでしょうか。

学校現場で働き始めてから、私自身が受けていた「つまらない道徳」ではなく、子どもたちが目を輝かせて参加する、まったく新しい道徳の授業があり、多くの先生が実践を重ねていることを知りました。そこには、家庭での子育てにも活かせる、非常に大切なヒントが隠されていると思います。

第1章:なぜ道徳は「つまらない」と思われがちなのか?

なぜ、多くの人が道徳の授業を「つまらない」と感じてしまうのでしょうか?

それは、道徳という教科が、「正解」を教え込むものだと誤解されがちだからです。

例えば、「困っている人がいたら助けましょう」というテーマで授業をするとします。これは紛れもなく正しいことです。しかし、もし、誰もがそうだと「わかっている」ことを一方的に教え込まれたら、子どもたちの心は動かないどころか、冷めていってしまいます。

- 「そんなの、言われなくてもわかってるよ」

- 「また当たり前の話か」

特に、論理的な思考力が発達し始める小学校高学年になると、こうした反応は顕著になります。社会の複雑さや矛盾を少しずつ理解し始めている子どもたちにとって、単純な善悪二元論で語られる道徳は、嘘くさく、現実離れしたものに感じられてしまうのです。

しかし、道徳の本質は、決して「正しい答えを覚えること」ではありません。

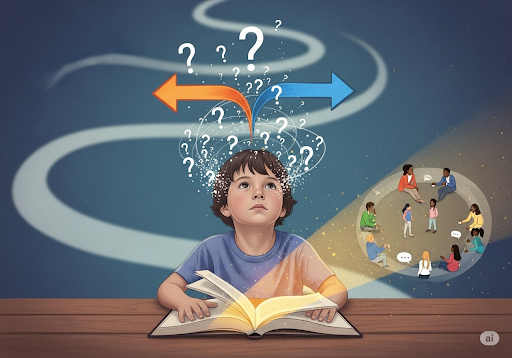

道徳の教科書には、算数のように明確な答えが書いてあるわけではありません。だからこそ、子どもたちは自分の意見を自由に発言でき、普段はなかなか手を挙げない子でも、活発に議論に参加することがあります。この「正解がない」という自由さと、自分の意見が尊重される安心感が、「つまらない道徳」から脱却する土台となるのです。

第2章:答えのない問いに向き合う、本当の道徳

優れた道徳の授業は、子どもたちに「正解のない問い」を提示し、その問いについて「考え続ける人間」を育みます。

今回は、私が知人とのブッククラブで体験した、ある本のお話をしたいと思います。それは、ドキュメンタリー映画作家の坂上香さんの著書『根っからの悪人っているの?』です。

(※坂上香さんは、1965年大阪府生まれのドキュメンタリー映画作家です。長年にわたり、アメリカの刑務所や日本の少年院などを取材し、犯罪や更生、被害者と加害者との関係といったテーマを深く掘り下げた作品を制作されています。)

この本は、坂上さんが刑務所で行われている対話による更生プログラムを記録した映画『プリズン・サークル』を元に、10代の若者たちと「被害と加害のあいだ」について語り合った記録です。

加害者と被害者、その「間」を考えるということ

本の中では、実際に罪を犯した元受刑者たちが登場します。彼らの生い立ちを紐解くと、幼少期の虐待や貧困、外国人への差別、学校でのいじめなど、凄惨で理不尽な現実があったことが語られます。

そうした背景を知ると、私たちは「この人は社会の被害者なのではないか」という考えに至るかもしれません。しかし、一方で、犯罪の被害者側の気持ちを考えるとどうでしょう?突然、何の落ち度もなく、家族を殺されたり、人生をめちゃくちゃにされたりした被害者にとって、加害者の生い立ちや同情すべき背景など、知ったことではないかもしれません。

頭では理解できても、心は到底許せない。それが、被害者側の当然の感情です。

しかし、この本には、バスで起きた大量殺人事件の唯一の生存者である山口さんという方が登場します。彼女は、加害者の背景を知ることで、「やったことは許していない。しかし加害者には自分なりに生きていってほしい」という、複雑で深い心境にたどり着いたと語っています。

この話を聞くと、私たちの思考は揺さぶられます。

- 「許せない」という気持ちが正義なのか?

- 「許す」という選択が、本当の正義なのか?

- 「許しはしないが、生きることを願う」というその複雑な思いは何だろう?

私の友人たちとのブッククラブでは、中学生がこの本を読みながら、「加害者の気持ちがわかる気がする」「山口さんの気持ちもわかる」と、簡単に口にしてしまうことに対する違和感を語る方がいて、深く考えさせられました。

本当に、そんなに簡単に「わかる」と言えることなのだろうか?

加害と被害の間には、安易に埋められない、深く、重い溝があります。私たちはその「間」をずっと行ったり来たりしながら、答えのない問いについて考え続けました。それはまるで、暗い洞窟の中をさまよっているようで、一つの答えを出すことはできませんでした。しかし、この対話こそが、心に深く刻まれる、豊かな時間でした。

道徳とは、「加害者が悪い」「被害者を許してはいけない」と単純に結論づけることではありません。それは、加害者と被害者、どちらか一方に肩入れすることでもありません。

道徳の本当の姿は、複雑な現実を前に、簡単に答えを出さず、揺れ動きながら、真剣に考え続けることなのだと、この体験を通して改めて感じました。。

第3章:学校を超えて、家庭でできる「道徳」の対話

では、こうした「答えのない問い」に向き合う力は、家庭でも育むことが可能でしょうか。なぜ勉強をする必要があるのか。なぜ好きなことを仕事にしていいのか。そういったお子さんの素朴な疑問を大切にして、そこでそこから対話をすることが、そのきっかけになります。

- 「あなたはどう思うの?」

- 「お母さんはこう思うんだけど、あなたは違う?その違いはどこからくるのかな?」

こうした問いかけを繰り返すことで、子どもは自分の考えを言葉にする練習ができ、親は子どもの価値観を深く知ることができます。そして、何よりも、答えのない問いについて、親も子も「一緒に」考え、揺れ動く体験は、お互いの信頼を深めることにもつながります。

対話の場は、学校だけのものではありません。親子で「道徳」について語り合う時間は、子どもたちが複雑な社会を生き抜くための、かけがえのない財産となるでしょう。

おわりに

道徳とは、「正しいこと」を教え込む教科ではなく、「自分なりの正解を考え続ける力」を育む営みです。

そして、その力は、ますます複雑化していくこれからの社会を生き抜くために、子どもたちに欠かせない羅針盤となります。

今日のお話が、皆さんのご家庭での対話のきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

コメント